2025年8月23日-24日,中国社会工作教育协会2025年年会暨“中国式现代化、社会工作教育与社会工作自主知识体系建构”学术研讨会在广东广州举办。其间,由云南大学、厦门大学、复旦大学和上海大学四所大学的社会工作系联合举办“社会心理服务与临床社会工作理论与实践”分论坛。来自全国22所高校、3家社会工作机构、3家医院的代表共计60余人参加了在华南农业大学举办的本次分论坛。

协会领导致辞与主旨发言

致辞与主旨发言环节由云南大学民族学与社会学学院社工系主任高万红教授主持。中国社会工作教育协会理事长马凤芝教授为本论坛的举办致辞,她指出在新时代的社会工作发展当中,亟需弥补临床社会工作的发展短板,西方的实践方法和话语体系难以回应中国人的日常生活实践,希望研究者和社工行业人士共同构建中国特色的临床社会会工作自主知识和实践体系,并预祝本次分论坛圆满成功。

主旨发言的四位专家围绕临床社会工作的研究进展和社会功能进行了深入探讨。

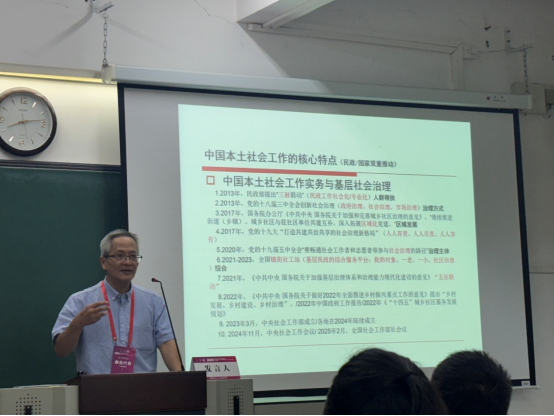

厦门大学童敏教授认为中国社会工作本土实践经历了人群帮扶、社会治理、基层治理三个阶段,其最大特点是在现实场景中解决实际问题,更加关注“情境中的人”,临床社会工作的实践需要聚焦于现实场景的遭遇性和未完成性,围绕人的现实问题解决采取有效行动。

上海大学杨锃教授以数智化转型为背景,在“健康治理”的宏大视域下,关注AI作为一种强大的工具,对日益增长的精神健康需求带来了前所未有的机遇和挑战,包括伦理风险与“治理术”困境、技术局限性和“数字鸿沟”以及对社会工作者专业角色的冲击。

复旦大学赵芳教授进一步明晰了临床社会工作的内涵,指出了临床社会工作的服务性质、服务对象、实践场域、服务内容和服务目标。她认为“以全生命周期心理社会健康为核心目标”是临床社会工作的主体,政策保障与跨部门协同机制、场景化创新与需求回应及提供有效服务的专业人才是临床社会工作的制度面、服务面和人才技术面。并以案例的形式呈现出了现有临床社会工作发展的经验,建设性的提出了临床社会工作发展的三条路径。

上海大学程明明教授梳理了近十年国外期刊关于临床社会工作的研究,发现国际视野下的临床社会工作研究分为三个阶段,分别关注技术和方法论的发展、专业服务体系的升级、风险事件的创伤处理和AI智能技术发展。经历了解决个体化和群体性问题解决到社会性问题解决的过程,进一步指出了未来临床社会工作发展的新趋势。

主题发言

主旨发言之后,本次分论坛聚焦“社会心理服务与人才培养”“社会心理服务与临床工作实践”两大核心议题,设立了二个主题发言平行论坛,二十多个参会嘉宾的发言呈现多学科、多场景的实证研究与本土化经验,为社会心理服务体系和临床社会工作的发展提供理论支撑与实践参考。

社会心理服务与人才培养:体系构建与资源优化

山西医科大学刘超提出将“心理健康”升级为面向社会治理的“社会心理”体系,针对民族地区“观念薄弱、技术文化不适配、人才设施匮乏”三大困境,构建“明确定位—学科整合—文化嵌合—实时反馈—法规指标”五步路径,以铸牢中华民族共同体意识;贵州大学韦小兰团队实证指出,贵州心理服务呈“贵阳一城独大”格局,基层存在“设施闲置、人才不足、资金单一、协同低效”问题,建议通过省级“1+9”数据平台统筹、县域“1+N”枢纽下沉、PPP资金池与民族文化数字疗愈包破解困境;上海大学刘子潇比较美英日百年精神健康社工人才培养史,呼吁我国建立“学历教育+职业资格+持续督导”的临床与精神健康社工认证体系,回应国内快速增长的专业人才需求;复旦大学李文喆、赵芳团队发布报告显示,“家校合作”对儿童社会情感能力无显著直接影响,需调整干预逻辑(从“以儿童为对象”转向“以儿童为参与者”)。

社会心理服务与临床工作实践:多元场景的实证探索

复旦大学附属闵行医院张昌英通过血液肿瘤科田野调查,指出重大疾病患者因“信息壁垒、家庭决策、身心痛苦”丧失主体性,提出医务社工“翻译医学信息、情感陪护、权益倡导”的干预框架,为构建“患者导向”医疗生态提供思路;厦门大学郑思明团队首次提出医疗纠纷“认知-情感-资源”三维冲突类型,构建“共情接纳-认知重构-资源整合-系统反馈”四步关系修复机制(医务社工主导),为医患关系治理提供全链条模型;复旦大学孔春燕博士从“医学化视角”剖析医务社工专业自主性困境,提出“情境化诊断”(结合本土场景)与“健康赋权”(提升患者主体性)的突围策略,引发跨学科协作反思;浙江大学冷玲莉团队发现,AI聊天机器人可提升心理健康服务可及性,但需与临床专业人员在“危机干预”中形成互补(AI负责日常支持,临床负责高危干预);澳门城市大学张东航通过内地与澳门175名一线社工的追踪研究,证实“创伤知情培训”能显著提升社工的“创伤敏感性”与“专业福祉”,为本土化培训提供范式。

青少年社会心理服务:精准干预与工具开发

南京师范大学吴一涵团队发布国内首个基于“复元理念”的青少年抑郁症康复自评量表(15题4维度,信效度优良),填补西方工具“水土不服”的空白,可直接用于学校、社区的精神健康社工评估;四川化工职业技术学院刘羽与云南大学杨婉秋首次将世卫组织“问题管理加(PM+)”用于校园个案(15岁重度抑郁伴自伤女生),8周结构化干预后,焦虑抑郁水平显著下降,验证了PM+在“低资源学校”场景的高效性与可推广性;广州新华学院周晓凤团队创建“肾康小勇士联盟”支持小组,通过游戏、绘本、角色扮演帮助肾病综合征患儿熟悉医疗环境、掌握情绪调节技巧,准实验研究显示,参与小组的患儿焦虑水平显著下降、治疗依从性提高,为儿童医务社工提供可复制的小组工作范式;贵州大学杨满云对770名初中生调研发现,“全留守、半留守”学生在“网络霸凌、交友依赖”上得分更高,而父母的“积极型调解”(如主动沟通矛盾)与“家庭凝聚力”可显著抑制危险行为,建议社区开展“远程亲职培训”、学校构建“数字协同平台”,为流动家庭织就跨系统防护网。

精神健康与社区实践:协同与赋能

中级社工师赵彩率深圳正向社会工作服务中心90名精卫社工,面向3300余名在册患者,首创“个体赋能—家庭支持—朋辈互联—社区营造—社会倡导”五阶干预模式,实现“患者复发率下降、家属压力缓解、社区接纳度提升”,为政府购买服务提供可持续、可复制的本土化样板;深圳大学唐咏携手社工机构,整合“危机介入”与“EPS(强项-参与-充权)”模式,陪伴29岁精神分裂症伴双相患者梅梅度过三次自杀危机,以“绘画特长”为核心赋予其康复中心“店长”身份,实现“高危风险可控、家庭沟通转型、创伤经验转化”,为复杂精神障碍创伤干预提供递进式范本;云南大学王刘弋琦在养老院开展关于生命意义的小组干预,20名老人前后测显示,生命意义感显著提升、抑郁水平明显下降,为机构养老提供“低成本、高参与、可复制”的整合性心理方案。

特殊群体:精准帮扶与策略构建

研究生张淑琼团队以杭州市C医院50岁护工H大叔(“双无”劳务派遣:无正式合同、无社保)为个案,运用“能力建设-心理调适-支持网络-价值重塑”四阶临床社会工作方法(如代币制学技能、理性情绪疗法疏压、整合医院-物业-同乡资源),使其职业倦怠显著下降,专业技能与心理弹性双提升,为劳务派遣护工群体开出本土化减压处方;河南师范大学宋长慧团队对15名女性复发癌患者深度访谈,构建“个人-家庭-外界”三维11项应对策略模型(如“经济支持、情感陪伴、病友互助、网络信息”为关键支点),为医务社工精准赋能女性患者提供循证框架,验证了“社会生态系统理论”在肿瘤心理领域的适用性。

本次分论坛通过“人才培养”与“临床实践”两大议题的探讨,呈现了社会心理服务从“体系构建”到“场景落地”的全链条探索。无论是民族地区的体系升级、区域资源的均衡配置,还是临床场景的多元实践(医务、青少年、社区、特殊群体),均强调“本土化”“精准化”“协同化”——既关注理论体系的完善,也注重实践经验的总结,为社会心理服务的高质量发展提供了丰富的参考。

初审:王刘弋琦

二审:高万红

终审:钱 均